Lorsqu’il est sorti en 1998, The Shape of Punk to Come n’était pas simplement un disque de plus dans la grande marée du punk hardcore. C’était une déclaration de guerre. Refused ne se contentait pas de bousculer les codes : ils les pulvérisaient, pièce par pièce, dans un geste de rupture totale. Plus qu’un album, c’était un acte de sabotage culturel, une tentative de désosser le punk pour en réinventer l’essence, en le gorgeant d’influences inattendues : jazz, électronique, philosophie politique, dissonances classiques.

Un quart de siècle plus tard, cette œuvre brûlante continue de rayonner, non pas comme un simple vestige d’un âge d’or révolu, mais comme une balise encore active. Alors, que reste-t-il de cette insurrection sonore ? Un héritage figé dans la mémoire ou une étincelle encore capable d’enflammer les consciences ?

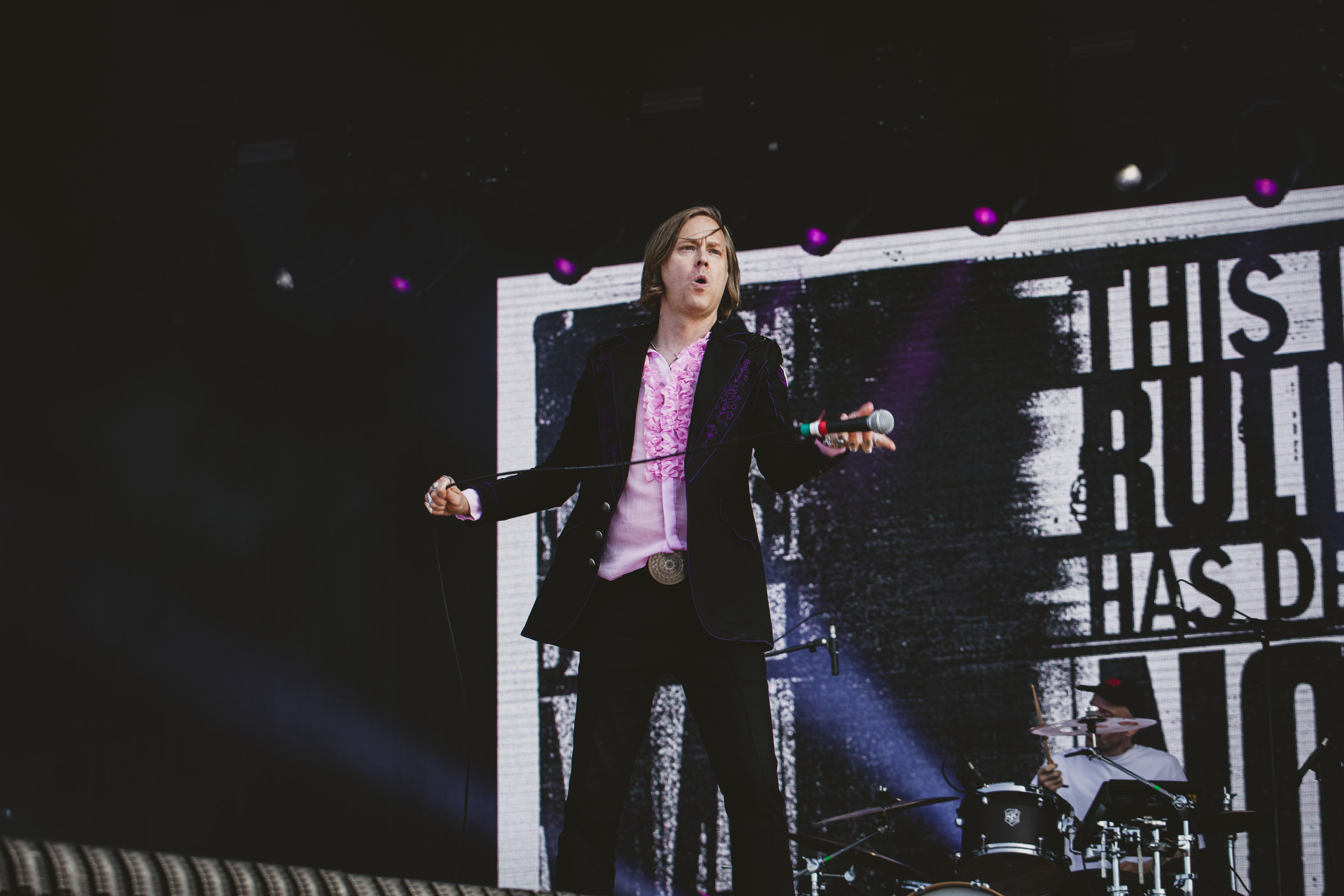

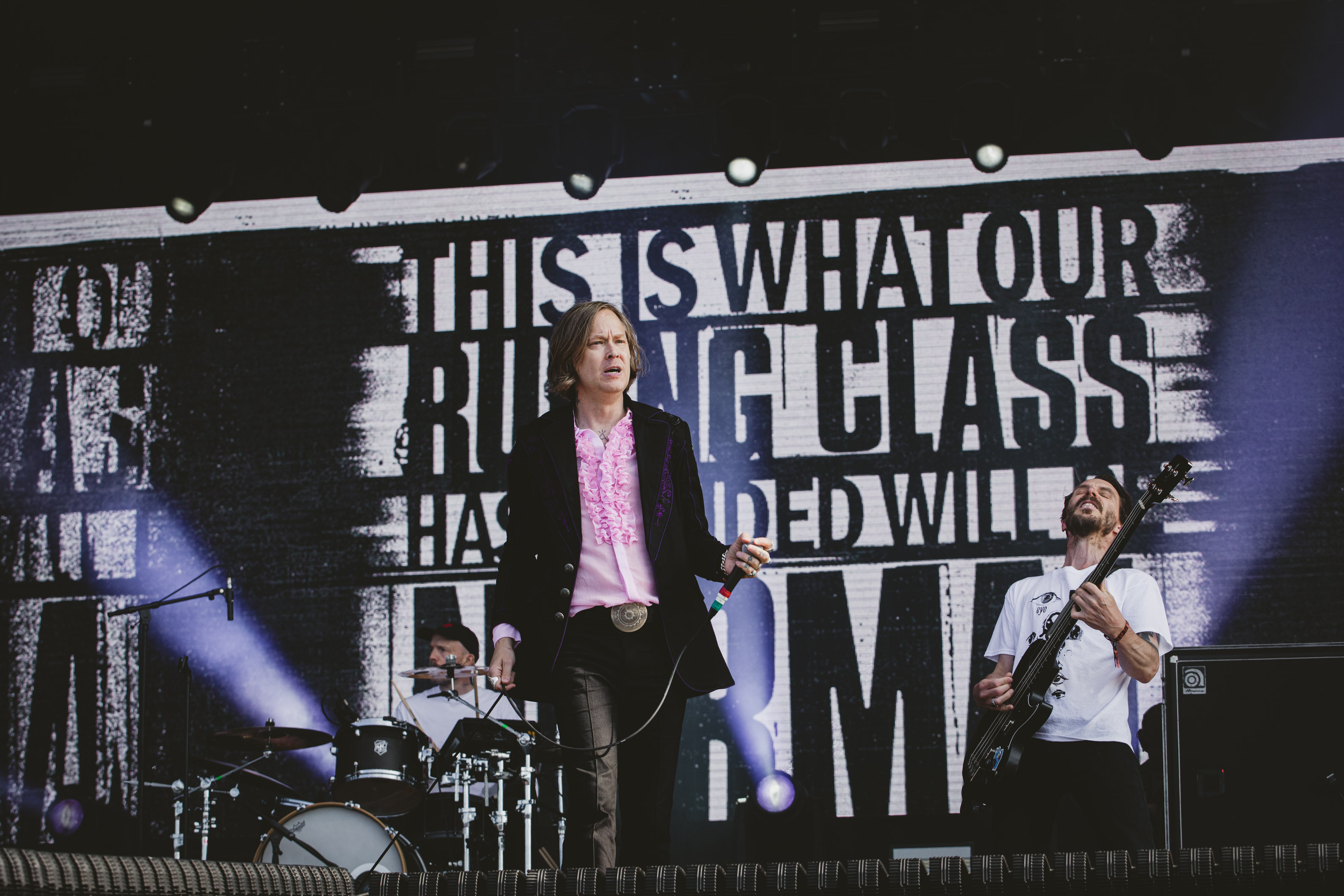

A l’occasion des dates que le groupe fera en France en octobre, à Paris et à Lille, nous avons rencontré Daniel, afin de revenir sur les 25 ans de vie du groupe et la parution de la réédition de leur album phare. (interview réalisée par Emma Forestier)

Avant toute chose, une question essentielle. En 2024, vous aviez dû annuler un concert à la suite d'une alerte cardiaque. Comment allez-vous aujourd’hui ?

Je vais bien, merci de poser la question. Ce fut effectivement un épisode difficile, un moment que je ne souhaite à personne, mais je suis toujours là. Le système de santé suédois est remarquable, et j’ai eu la chance d’être très bien entouré et suivi tout au long de cette période. Cela remet certaines choses en perspective, mais ça ne m’a pas détourné de ce que j’aime faire.

Vous êtes une figure incontournable de la scène punk, avec un parcours singulier, presque scindé en deux : d’abord les années 90, marquées par des albums devenus cultes — This Is the New Deal, This Might Just Be the Truth, The Shape of Punk to Come — puis une séparation brutale. En 2015, une renaissance inattendue avec Freedom. Une trajectoire hors norme. Aujourd’hui, vous annoncez une tournée d’adieu qui coïncide avec la réédition de The Shape of Punk to Come. Hasard du calendrier ou clin d’œil à un destin cyclique ?

J’aimerais pouvoir dire qu’il y a là un dessein caché, une sorte de logique cosmique, mais la vérité est plus terre à terre : ce sont des coïncidences de la vie, tout simplement. Rien n’a été prémédité. Pendant la pandémie, un de nos guitaristes a quitté le groupe. À ce moment-là, on s’est sérieusement demandé si Refused devait continuer. Finalement, on a décidé de poursuivre l’aventure un peu plus longtemps. Puis, l’année dernière, est venue la décision, collective, de mettre fin à l’histoire de manière consciente, maîtrisée, et surtout digne.

En 1998, notre séparation avait été brutale, presque violente. C’était en plein milieu d’une tournée. L’ambiance était déchirante, certains pleuraient. Il n’y avait pas de fin en bonne et due forme. Cette fois, on a voulu faire les choses autrement : terminer avec grâce, offrir une vraie conclusion à cette histoire, et, qui sait, provoquer à nouveau quelques larmes, mais pour les bonnes raisons.

Pour célébrer les 25 ans de l’album, vous avez invité plusieurs groupes (IDLES, Quicksand, Zulu, Gel…) à le réinterpréter. Était-ce une manière de passer le flambeau ou de mesurer l’impact durable du disque ?

D’autres groupes avaient déjà expérimenté ce type de projet, et j’avais trouvé ça inspirant. Alors, on a voulu tenter quelque chose dans ce genre, mais à notre manière. On s’est demandé : et si on demandait à des groupes qu’on aime, qu’on respecte, des artistes qui partagent notre ADN musical et idéologique, de réinterpréter cet album ? Et ils ont dit oui. Tous.

Ce que ces groupes ont apporté à leurs versions de nos morceaux, c’est exactement l’énergie que nous portions en nous quand nous avons composé The Shape of Punk to Come. Il ne s’agit pas vraiment de passer un flambeau, nous ne prétendons pas avoir inventé quoi que ce soit, mais plutôt de célébrer une communauté d’artistes, d’esprits libres, qui partagent des valeurs communes. Ce sont des ami·e·s, des pairs, et c’était naturel de les inclure dans cette aventure.

En 1998, The Shape of Punk to Come a brisé les carcans du genre punk : jazz, musique classique, électronique, post-hardcore s’y entrelacent avec une audace rare. Était-ce un choix délibéré de rompre avec l’orthodoxie punk ?

Je pense que oui, même si ce n’était pas une posture théorique. Quand nous avons formé Refused, j’étais profondément ancré dans la scène punk hardcore, j’étais probablement le membre du groupe le plus immergé dans ce son-là. Mais David, notre batteur et principal compositeur, venait d’un univers radicalement différent : il jouait dans un groupe de death metal technique.

Lorsque nous sommes rentrés de tournée aux États-Unis, nous avons ressenti un certain décalage. On avait grandi, et on ne correspondait plus tout à fait à ce que la scène hardcore attendait de nous. Et puis il y avait Chris, qui avait grandi avec la musique classique. Nous étions tous nourris de choses très diverses, et plutôt que de les refouler, on a décidé de les intégrer.

Ce n’était pas une rupture avec le punk, c’était plutôt une ouverture. Une volonté de dire : voici ce que nous sommes vraiment. Nous n’avions pas grand-chose à faire de ce que la scène pensait de tout ça. Nous voulions simplement créer quelque chose d’honnête.

Comment avez-vous réussi à préserver cette soif de création, sans tomber dans la répétition ?

Parce que nous avons toujours été animés par l’art, et non par la recherche de reconnaissance ou de succès. Dans Refused, chaque membre est un artiste à part entière. Nous n’avons jamais voulu être des rock stars. Ce que nous cherchions, c’était créer des moments intenses, vrais, avec d’autres personnes, partager une vision du monde à travers la musique.

La créativité, chez nous, n’a jamais été une stratégie. C’est une nécessité. Nous avons toujours cherché à nous dépasser musicalement, à repousser nos limites. Même pour cette tournée d’adieu, empreinte de nostalgie, l’objectif reste de faire vivre des émotions profondes. Refused a toujours été un groupe qui regarde en avant, jamais en arrière.

Dans cette optique, le morceau The Deadly Rhythm est emblématique : ruptures de rythme, silences, dissonances jazz… Est-ce une manière de rejeter toute forme de linéarité ou de prévisibilité ?

Absolument. Nous avons toujours été fascinés par ce que la musique permet : la déconstruction, l’exploration, l’inattendu. The Deadly Rhythm, par exemple, commence avec une sorte de riff de blues, très rapide, très brut, puis au milieu du morceau, tout bascule : on entre dans une ligne de bass jazz, presque suspendue.

C’était ça, notre démarche : prendre des structures musicales et les faire éclater. Déstabiliser, surprendre. Faire en sorte que chaque morceau soit une expérience, pour l’auditeur, mais aussi pour nous. On voulait créer quelque chose de viscéral et d’intelligent à la fois.

Diriez-vous que The Shape of Punk to Come ne parlait pas uniquement de musique, mais aussi de bouleversement ? Que l’iconoclasme en était le moteur ?

Oui, sans aucun doute. Notre musique a toujours été traversée par une dimension politique. La révolte, la résistance, l’insoumission : ce sont des idées qui nous définissent. Quand j’ai grandi, le punk était le langage naturel de la rébellion. Si vous étiez dans un groupe de hardcore, vous aviez forcément un message politique. C’était dans l’ADN du mouvement.

Et nous, nous sommes des radicaux. Ce n’est pas un rôle que l’on joue, c’est ce que nous sommes. Nos décisions artistiques sont toujours guidées par nos convictions, nos luttes, nos colères. C’est ce feu-là qui brûle dans notre musique.

Votre voix se distingue par sa franchise politique, sans compromis. Aujourd’hui, de nombreux groupes — notamment en France — hésitent à prendre des positions fortes. Que leur diriez-vous ?

C’est une question aussi délicate qu’essentielle, et je ne crois pas qu’on puisse y répondre de manière univoque. Pour moi, la musique, et plus largement l’expression artistique, a toujours été intrinsèquement politique. Depuis mes débuts dans la scène punk et hardcore, j’ai grandi dans un environnement où la parole était militante par essence, où chaque chanson, chaque concert, chaque tract distribué portait une charge de révolte. Cela faisait partie du langage commun, presque de l’uniforme. Mais je suis conscient que ce n’est pas le cas pour tout le monde.

Je comprends que certains artistes ne souhaitent pas endosser le rôle de porte-parole. Tout le monde n’entre pas dans la musique pour brandir un étendard ; certains cherchent simplement à créer, à explorer, à s’exprimer autrement, et c’est parfaitement légitime. Mais aujourd’hui, dans le contexte que nous vivons, le silence n’est plus une position neutre. Il devient une forme de consentement passif. On ne peut pas détourner les yeux alors que se déroulent sous nos yeux des violations massives des droits humains, des régressions démocratiques, des politiques autoritaires, ou pire encore, des massacres.

Je comprends aussi que la parole soit devenue périlleuse. Les réseaux sociaux, qui pourraient être des outils d’amplification, sont souvent devenus des arènes de lynchage. Prendre la parole, c’est s’exposer. C’est risquer d’être réduit à une phrase, caricaturé, détesté par un camp, trahi par un autre. C’est une pression immense. Mais cela ne doit pas nous faire taire. Nous devons accepter cette difficulté, l’embrasser même, si nous croyons encore au pouvoir de la parole.

Cela dit, je ne pense pas que cette responsabilité repose uniquement sur les artistes. C’est une tâche collective. Chacun, à son échelle, peut et doit s’exprimer. Mais il est vrai que, lorsque l’on a une scène, un micro, un public qui nous écoute, alors nous avons, qu’on le veuille ou non, une responsabilité particulière. Nous disposons d’une plateforme. Il serait absurde de ne pas l’utiliser pour porter des voix étouffées, pour relayer les cris que personne n’entend. Et c’est cela, au fond, qui me donne la force de continuer : l’idée que ma voix peut servir à amplifier celles de ceux qui n’en ont pas, ou à qui on l’a arrachée. Si la musique a un pouvoir, ce n’est pas celui de flatter les ego ou de vendre des disques, mais celui de créer des espaces de conscience et de solidarité. Et dans un monde qui vacille, ce pouvoir-là est plus précieux que jamais.

J’ai lu qu’une partie des bénéfices de votre tournée serait reversée à des organisations pro-palestiniennes. Un engagement qui vous a d’ailleurs coûté votre place sur certains festivals. Pourquoi avoir tenu cette position, malgré les conséquences ?

Parce que se taire face à l’injustice, c’est l’accepter. Parce qu’il y a des moments dans l’histoire où l’on ne peut pas rester dans l’ambiguïté ou dans le confort d’une neutralité feinte. Ce que nous voyons aujourd’hui, les bombardements, les sièges, les déplacements forcés, les morts civiles par milliers, n’est pas un débat abstrait ou un désaccord politique : c’est une tragédie humaine. Et face à cela, il nous a semblé évident que notre engagement devait être clair, tangible.

Nous avons choisi de reverser une partie des bénéfices de cette tournée à des organisations humanitaires et pro-palestiniennes, parce que nous croyons que notre art ne vaut que s’il est au service de quelque chose de plus grand que nous. Ce choix nous a effectivement fermé certaines portes. Des festivals nous ont retirés de leur programmation. Des institutions culturelles ont préféré la prudence au dialogue. Mais nous n’en éprouvons aucun regret.

Je crois que le boycott culturel, s’il n’est pas accompagné de dialogue et de conscience politique réelle, devient rapidement une posture creuse, un geste de surface, sans impact profond. Il est facile de boycotter un événement, de refuser une scène, de faire un communiqué… mais si l’on ne parle pas aux gens, si l’on ne crée pas de lien, si l’on ne met pas en lumière ce qui se joue derrière les discours officiels, alors on n’agit pas vraiment. Pour nous, cet engagement n’est pas une stratégie. Ce n’est pas un coup d’éclat. C’est une manière d’être cohérents avec nous-mêmes, avec ce que nous avons toujours défendu depuis le début de Refused. L’art ne peut pas prétendre à la radicalité esthétique s’il reste frileux face aux réalités politiques. Et tant pis si cela dérange !

Texte : Emma Forestier

Photos : François Capdeville (Hellfest 2025)